アレルギー性皮膚炎は、残念ながら現代の医療では治らない病気とされています。そのため慎重な診断が求められます。しかし、診断には血液検査やバイオマーカーなどの数値的なわかりやすい客観的指標はなく、その他のかゆみを引き起こす病気を除外する臨床診断となります。当院では専門的な知識と経験に基づいて他の皮膚疾患との鑑別診断を行っています。

また、血液によるアレルギー検査ではアレルギー性皮膚炎であるかどうかを診断することはできないため、アレルギーの原因物質(アレルゲン)を特定する補助的な検査となります。検査で陽性反応が出ても実際の症状と一致しない場合や、逆に陰性反応でもアレルギー症状を示すことがあります。しかし、症状の観察と飼い主様からの病歴の聴取に加え、専門的な獣医師によるアレルギー検査結果の解釈により言葉を話すことができない動物でも正確な病状の把握と治療計画の立案が可能となります。

Professional 専門診療

皮膚科 Dermatology

皮膚疾患は動物病院への来院理由として最も一般的であり、飼い主様とペット双方にとって悩ましい問題のひとつです。

頻繁に続くかゆみや、過剰な脱毛などは専門的な診断と治療が必要な場合があります。

鵠沼海岸どうぶつ病院の皮膚科専門診療では、症状の根本的な原因を特定し、飼い主様にペットの状態を詳しくご理解いただき、適切な治療選択肢をご提示します。

なかなか治らない皮膚疾患のセカンドオピニオンから日々のスキンケアの相談まで皮膚に関するお悩みについて、お気軽にご相談ください。

皮膚科診察の特徴

-

経験豊富な獣医師による診察

日本獣医皮膚科学会認定医、獣医アトピー・アレルギー・免疫学会技能講習履修修了獣医師が担当。

-

各種検査に対応

皮膚の顕微鏡検査、真菌培養薬剤感受性検査、細菌培養薬剤感受性検査、皮膚生検、アレルギー検査、ホルモン検査など。

-

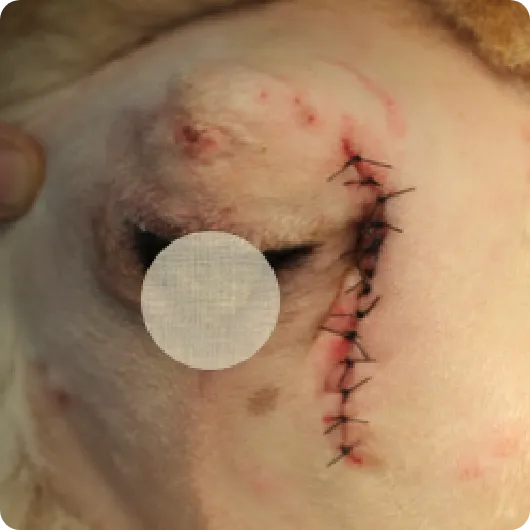

膿皮症(細菌性皮膚炎)

治療前

治療後 -

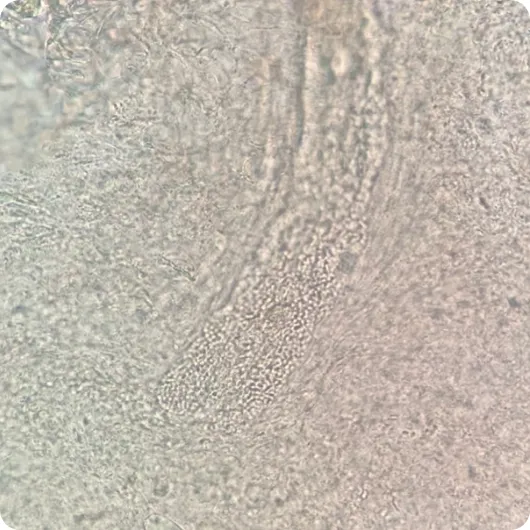

皮膚糸状菌症(真菌性皮膚炎)

治療前

被毛に感染した犬糸状菌 -

ニキビダニ症(毛包虫症)

治療前

毛根に存在するニキビダニ -

落葉状天疱瘡

治療前

治療後 -

多形紅斑

治療前

治療後 -

脱毛症X(アロペシアX、毛周期停止)

治療前

治療後 -

皮膚型リンパ腫

症例1

症例2

耳科 Otology

2021年の動物保険会社の調査によると、犬の耳のトラブルは3番目に多い動物病院の来院理由とされています。中でも多い耳の病気は外耳炎(耳の炎症)です。

犬や猫の耳の疾患は、獣医療では皮膚科の分野として扱われており、当院耳科では特に外耳炎の診断・治療を専門的に行っています。

外耳炎とその原因

外耳炎は耳をかく、こすりつける、頭を振るなどの症状が認められ、耳の赤みや、腫れ、過剰な耳垢、異常な臭気、聴覚の異常などを示す病気です。外耳炎は様々な要因によって引き起こされる複雑な病気です。多くの場合、複数の原因が存在します。細菌性外耳炎やマラセチア(真菌)性外耳炎と診断されたことはないでしょうか?しかし、これらの単純な感染症の存在が外耳炎の根本的な原因であることは稀です。これらは他の原因によって既に炎症を起こしている外耳道を利用して、二次的に発症するのが一般的です。

外耳炎の原因として多いものは寄生虫、異物(草の種など)などです。また耳を覆う皮膚の炎症は、全身的なアレルギー性皮膚疾患の結果として起こることもあります。稀に、ホルモンの病気や腫瘍な原因となることもあります。

また温度や湿度の上昇、風通しの悪さ(過剰な被毛、垂れた耳介など)、過剰な汚れも外耳炎形成の要因となります。

外耳炎の経過

治療がうまくいかず、長期にわたり再発を繰り返す場合は、中耳炎(鼓膜より深部の炎症)のリスクが高くなり、通常、さらなる検査(CT、MRI画像検査)、治療が必要になります。また腫れ(肥厚や過形成)など形態の変化により外耳道が閉塞すると、治療が困難となり最終的は手術により耳の切除が必要となってしまう場合もあります。

当院の特徴

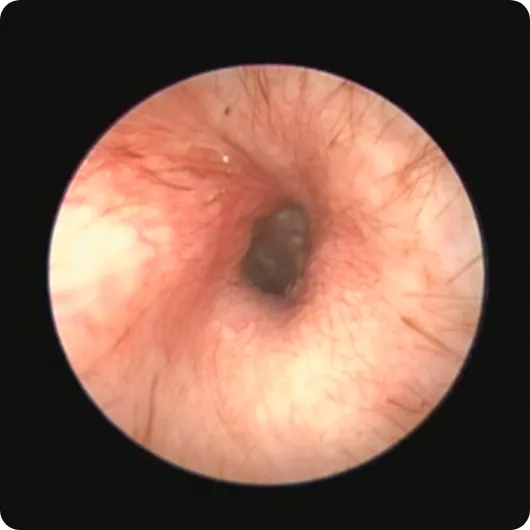

このような複雑な病気に対応するためには、より高度な検査治療機器・技術が必要となります。当院では耳道内視鏡(ビデオオトスコープ)を用いた検査・治療を導入しております。この検査では、外耳道の奥深くまでカメラを挿入し、外耳道の深部を評価し、鼓膜に損傷がないかを検査することができます。また過剰な耳垢を除去することにより治療の反応性を高めることも可能です。異物や腫瘍の摘出、感染を確認するために耳道の奥深く、あるいは鼓膜の内側(中耳)からサンプルを採取することも可能です。

これまでに6000例(約11000耳)、昨年(2024)においては969例(約2000耳)の動物たちの耳の治療を行なってきました。

外耳炎は、その発生に寄与しているすべての要因を特定し、コントロールすることで初めて解決することができます。より重度となった場合、動物たちの生活の質を大きく損なう可能性があります。したがってできるだけ早期に適切な診断・治療を行うことが重要であると考えています。動物たちの耳の違和感を感じたら、当院にご相談ください。

-

耳道内視鏡(ビデオオトスコープ)

ビデオシステム

オトスコープ -

耳道内視鏡を用いた洗浄

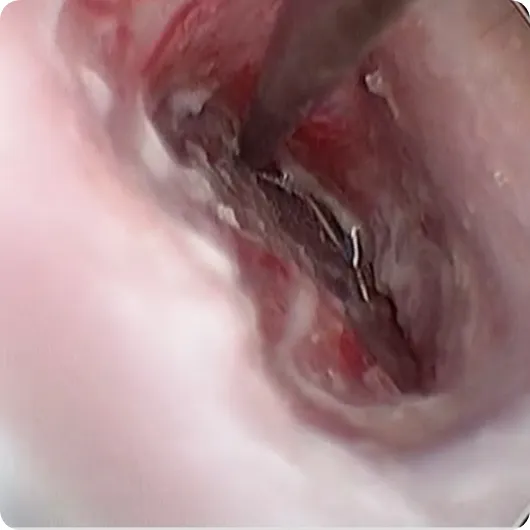

洗浄前:鼓膜の直前に耳垢貯留

洗浄後:鼓膜が確認できる -

耳道内視鏡を用いた検査

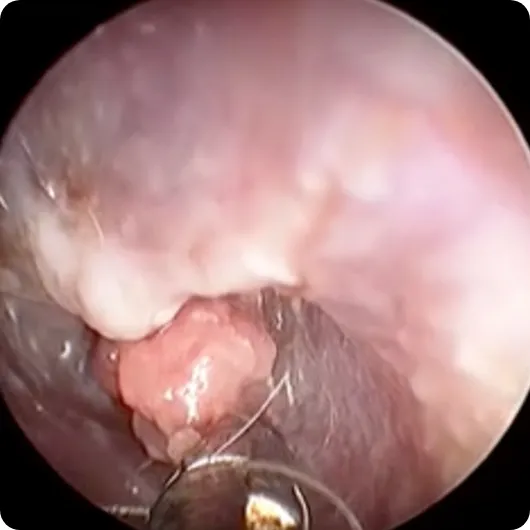

鼓膜穿刺(中耳炎の診断)

鉗子による生検(耳道内腫瘤) -

外耳炎

治療前

治療後 -

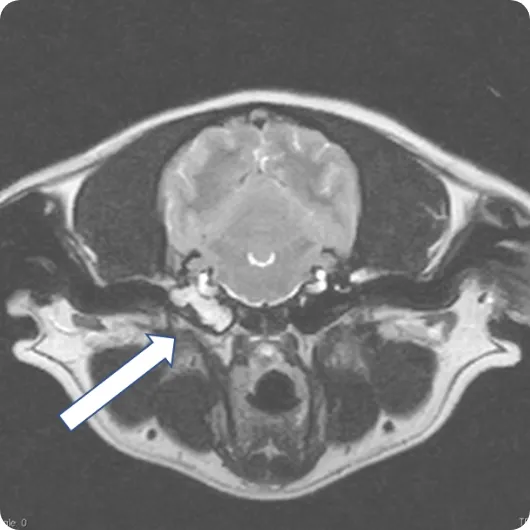

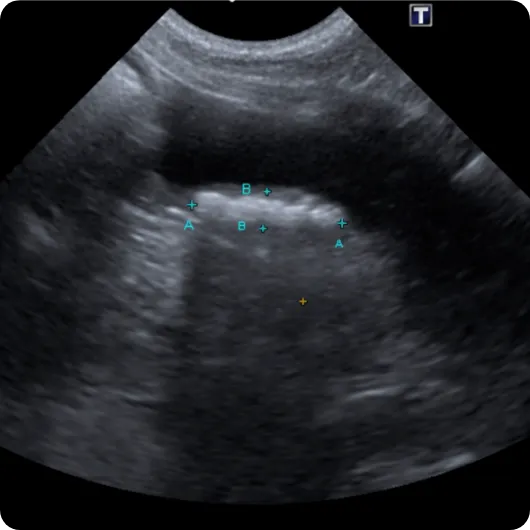

犬原発性滲出性中耳炎

中耳腔内に認められた貯留物(矢印)

鼓膜の膨隆 -

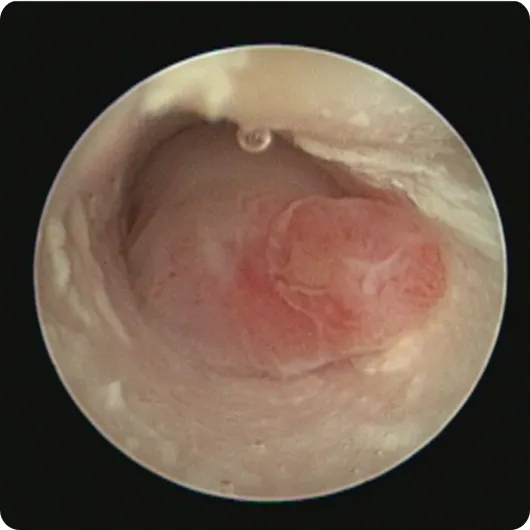

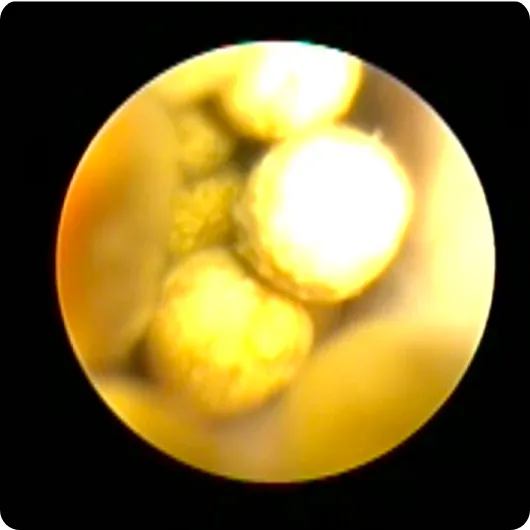

猫炎症性ポリープ

耳道内ポリープ

内視鏡下で摘出されたポリープ

アレルギー科 Allergy

当院では日本獣医皮膚科学会認定医、獣医アトピー・アレルギー・免疫学会技能講習履修獣医師が犬や猫のアトピー・アレルギー性疾患の専門的な診療を行なっています。

アレルギー科では主に人のアトピー性皮膚炎に相当する犬アトピー性皮膚炎、猫アトピー皮膚症候群や、皮膚食物有害反応(食物アレルギー)を対象とし、専門診療を行っています。

アレルギー性皮膚炎

(犬アトピー性皮膚炎、猫アトピー皮膚症候群)

アレルギー性皮膚炎は遺伝的な要因を持つことから根治することが難しい病気です。慢性的なかゆみに悩まされ、多くが若年齢で発症することから、長期に渡って管理が必要となります。皮膚バリア機能障害と常在菌の過剰増殖、食物アレルギーの併発、生活環境、ストレスなど様々な要因が複雑に絡まり発症するため、その一つ一つに丁寧に対応しなければなりません。

診断

治療

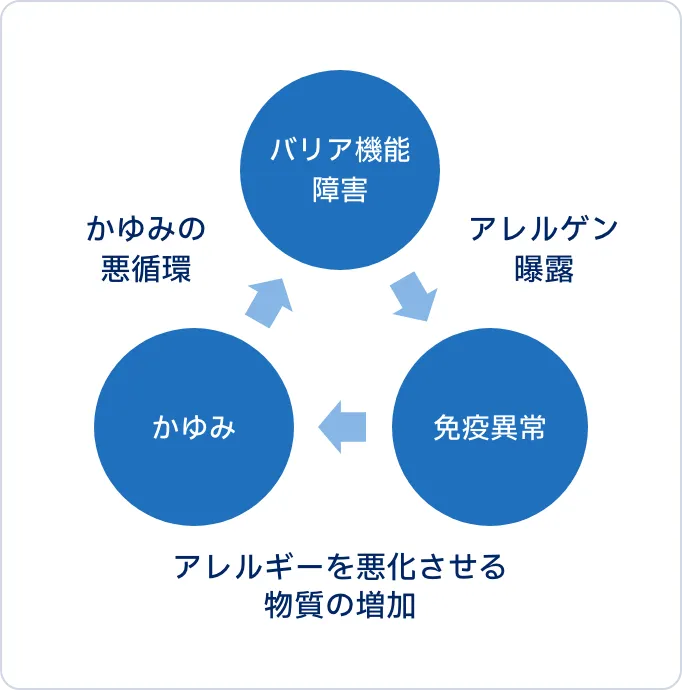

犬のアトピー性皮膚炎は、遺伝的な要因により、環境中のアレルギー物質に過剰に反応すること(免疫異常)で発症する、かゆみを伴う慢性的な皮膚疾患です。人のアトピー性皮膚炎では免疫異常とかゆみ、そして皮膚バリア機能異常が相互に関連して「かゆみの悪循環」を形成し、症状を慢性化・悪化させることが分かっています。当院では、動物のアトピー性皮膚炎の治療においてもこの三位一体の概念(図)に基づき、「皮膚バリア機能の回復」「アレルギー反応の制御」「かゆみの鎮静化」を重視した治療を行っています。これら三つの要素は密接に関連しており、一つの要素の改善が他の要素にも好影響を及ぼします。そのため、シャンプーや保湿によるスキンケア、抗アレルギー薬による炎症コントロール、必要に応じた止痒剤によるかゆみコントロールを組み合わせた包括的な治療アプローチを実施しています。また治療中は薬物療法に依存しすぎないよう、エビデンスレベルの高い代替治療(免疫療法、幹細胞療法、糞便移植療法など)や有効性の高いサプリメントを提案しています

皮膚食物有害反応

(食物アレルギー)

皮膚食物有害反応は、食事に含まれる特定の成分(主にタンパク質)に対する免疫学的反応(食物アレルギー)または非免疫学的反応(食物不耐症)によって引き起こされる皮膚疾患です。犬の場合、顔面部(目周囲、耳など)、指間、肛門周囲、背中に炎症が現れ、また消化器症状(嘔吐や下痢)や糞便回数の増加を伴うことがあります。この疾患はアトピー性皮膚炎と併発することが多く、症状だけではアトピー性皮膚炎との区別が困難です。

診断

診断には、原因となる食物を特定するための食物除去試験と負荷試験が必要です。

食物除去試験では、一定期間、除去食(新奇タンパク食、加水分解食、アミノ酸フード)を与えて症状の改善を観察します。その後、従来の食事に戻して症状が再発するかを確認します。当院では、さまざまな除去食試験用のフードを用意し、時には手作り食によって試験を実施します。また、血液によるアレルギー検査ではアレルギー性皮膚炎であるかどうかを診断することはできないため、アレルギーの原因物質(アレルゲン)を特定する補助的な検査となります。検査で陽性反応が出ても実際の症状と一致しない場合や、逆に陰性反応でもアレルギー症状を示すことがあります。しかし、症状の観察と飼い主様からの病歴の聴取に加え、専門的な獣医師によるアレルギー検査結果の解釈により言葉を話すことができない動物でも正確な病状の把握と治療計画の立案が可能となります。

また、血液によるアレルギー検査ではアレルギー性皮膚炎であるかどうかを診断することはできないため、アレルギーの原因物質(アレルゲン)を特定する補助的な検査となります。検査で陽性反応が出ても実際の症状と一致しない場合や、逆に陰性反応でもアレルギー症状を示すことがあります。しかし、症状の観察と飼い主様からの病歴の聴取に加え、専門的な獣医師によるアレルギー検査結果の解釈により言葉を話すことができない動物でも正確な病状の把握と治療計画の立案が可能となります。

治療

治療の基本は、原因食物を特定しそれを避けることです。不必要な食事制限は動物と飼い主様の双方にストレスとなります。食べられるものと食べられないものを適切に選別し、動物の健康と生活の質を維持しながらアレルギー症状をコントロールすることが重要です。

また、近年の研究により、皮膚の健康状態と腸内環境には密接な関係があることが明らかになっています。この関係は「皮膚-腸相関」と呼ばれ、アレルギー性皮膚疾患の発症や進行に重要な役割を果たしています。アレルギー性皮膚疾患の治療においては、皮膚の治療だけでなく、腸内環境の改善も重要な要素となります。適切な食事管理により、腸内環境を整えることで、皮膚症状の改善が期待できます。

-

犬アトピー性皮膚炎

治療前

治療後 -

猫アトピー皮膚症候群

治療前

治療後 -

食物アレルギー

治療前

治療後

腫瘍科 Oncology

腫瘍科の理念は、「患者である犬猫に寄り添い、その生活の質を保つための最善の方法を、飼い主さんと一緒に考え、がんの治療に取り組むこと」です。残念ながら、がんは治らないことが多い病気ですが、病気に立ち向かう犬猫とその飼い主さんの支えになれるように心がけています。

悪性腫瘍(がん)とは

細胞の遺伝子に異常が生じ、制御が失われて進行性に増殖するものが腫瘍です。さらに細胞が周囲に拡がり、血流やリンパの流れによって他の臓器に移って増殖し、生命に重大な影響を与えるものが悪性腫瘍です。発生起源が上皮細胞(皮膚、内臓など)に由来するがん腫と、非上皮系細胞(骨、筋肉、血液など)に由来する肉腫に分類されます。犬猫の時間の流れは人の4〜5倍であり、病気の進行が早いのが特徴です。さらに犬猫の場合、自覚症状がわからないので、病気が進行した状況で見つかることが多くあります。

悪性腫瘍の治療

外科療法、放射線療法、化学療法、免疫療法、分子標的薬療法などがあります。腫瘍の種類、進行度、発生部位、動物の状態によって様々な選択肢があります。

-

外科療法

手術でがんを取り除きます。がん細胞が限局していて、周囲への浸潤や転移がない場合に完治を目指す治療です。

-

放射線療法

高エネルギーX線を腫瘍に照射し、がん細胞を殺滅します。手術によって取り除くことができない部位(頭頸部など)の治療に適します。

-

化学療法

薬物によって、がん細胞を攻撃します。リンパ腫などの独立円形細胞腫瘍に対して有効です。また手術後の残存がん細胞の抑制にも有効です。

-

免疫療法

免疫力を利用して、がん細胞を攻撃する治療法です。

-

分子標的薬療法

がん細胞の増殖などに関与する特定の分子を標的にした治療法で、細胞の増殖や転移を阻止し、腫瘍の縮小や進行の抑制を目指します。近年、犬猫用の分子標的薬が認可され、動物でもがんの治療法の一つとして利用されています。

治療例

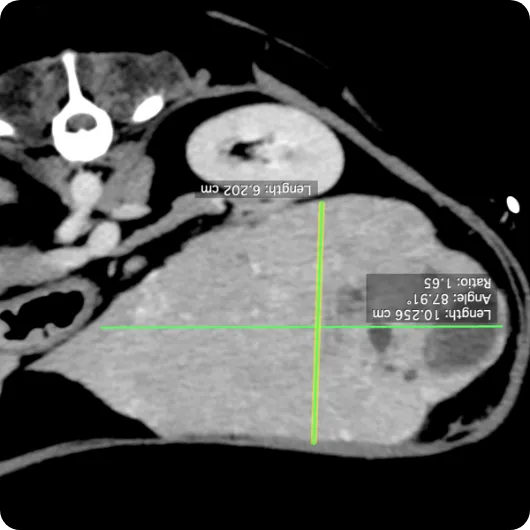

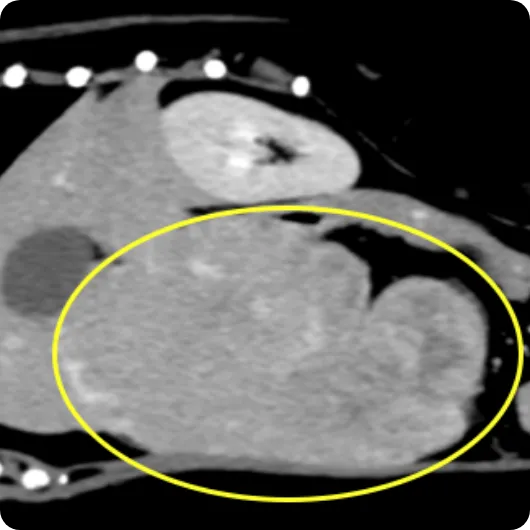

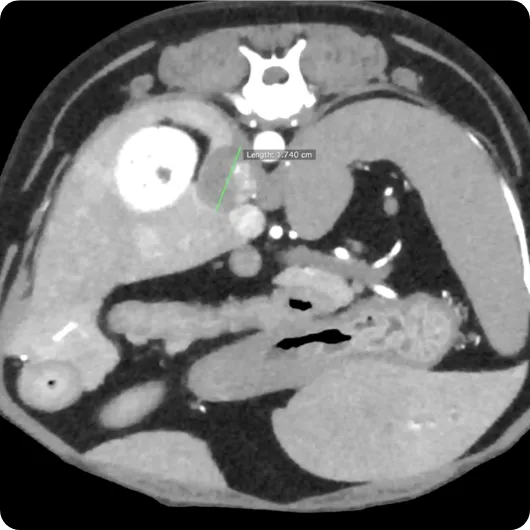

症例1 外科療法 肝臓腫瘍

ミックス犬、10歳。春の健康診断の血液検査で肝酵素の上昇が見られました。エコー検査にて上腹部の中央に腫瘍が疑われる陰影が確認されました。CT検査を行い肝臓腫瘍が疑われたため、開腹手術で腫瘍を摘出しました。腫瘍は肝臓内側左葉でした。病理検査は肝細胞癌で腫瘍は取りきれていないとの判断でしたが、術後に抗がん剤治療や分子標的薬治療を行い、現在のところ再発はありません。

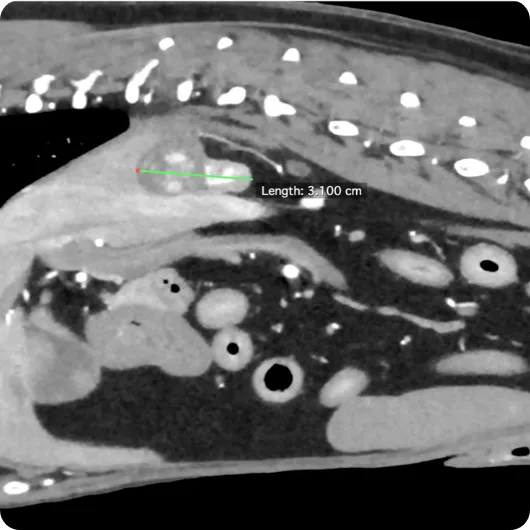

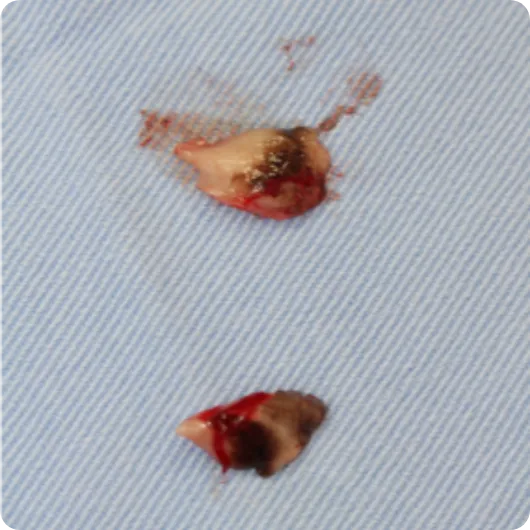

症例2 外科療法 副腎腫瘍

多飲多尿を主訴に来院しました。エコー検査で右副腎の腫大が認められました。CT検査を行い周囲血管などへの浸潤が認められなかったので摘出手術を行いました。

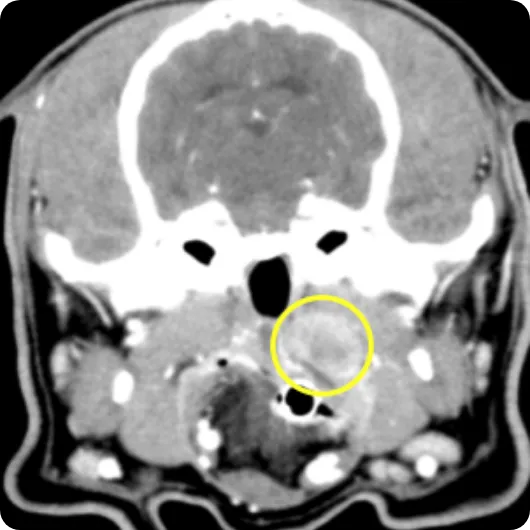

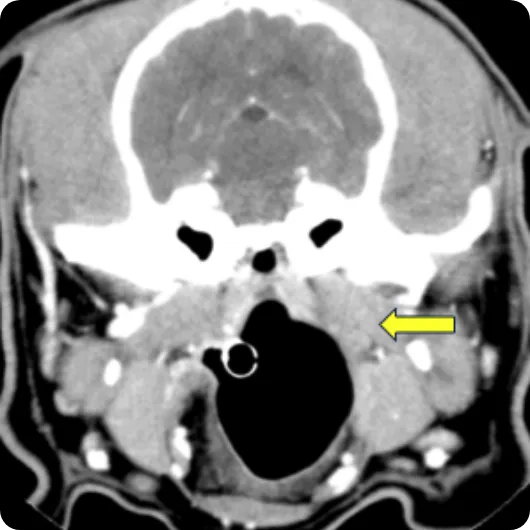

症例3 外科療法+放射線療法 口腔内悪性メラノーマ

食欲不振を主訴に来院しました。右扁桃部分に腫瘍(白枠)があり、摘出手術を行い、口腔内悪性メラノーマの診断でした。術後、県内の二次診療施設にてリニアックによる放射線治療を受け、周囲に拡がっていた腫瘍(黄色枠)は無くなりました。

Mohsペーストによる犬猫の自壊腫瘍の治療

Mohsペーストとは

Mohs博士が考案した外用薬で、塩化亜鉛が持つタンパク質の変性作用によって腫瘍組織の固定(細胞を減らすこと)を行います。医療では自壊した腫瘍の緩和療法として、進行した乳癌や皮膚腫瘍の自壊創などの治療で、患者のQOL改善のために利用されています。

犬猫でのMohsペースト治療

動物も様々な理由で、手術ができず体表の腫瘍が大きくなり自壊(皮膚が破れること)します。その場合、出血や滲出液の排出、悪臭によって動物も飼い主も非常に困ります。そのような時にMohsペースト療法は選択されます。

Mohsペースト治療

当院では、多くの自壊腫瘍に悩む犬猫に対してMohsペーストによる治療を行っています。従来のMohsペーストはすぐに硬くなるなど、利便性が悪かったため改良を行い、時間の短縮など、犬猫に対してより負担が少ない治療ができるようになりました。自壊腫瘍で困っている犬猫とその飼い主の負担を少しでも減らせるよう努めています。

症例4 Mohsペースト治療

約1年前に肛門部に腫瘍ができ、徐々に増大してきました。他院で手術を受けましたが、すぐに再発し増大、自壊しました。改良型のMohsペーストを10日に1回の頻度で行い、4回の処置で、腫瘍は無くなりました。

症例5 Mohsペースト治療

右前肢にできた腫瘍が2ヶ月前に自壊して、出血と悪臭がありました。1週間ごとの治療を4回行い、寛解しました。

軟部外科 Soft Tissue Surgery

当院の軟部外科の範囲はオールマイティです。避妊、去勢手術、はもちろん、消化器、泌尿器、呼吸器、口腔外科などが対象で、それらの場所にできた腫瘍の切除がよく行われます。それ以外の手術をご紹介します。

軟部外科治療例

症例1 短頭種、鼻腔拡張術および軟口蓋切除術

フレンチブルドック、パグなどの短頭種は外鼻口が狭く、そのせいで軟口蓋過長や喉頭小嚢反転、気管虚脱などの病気が進行すると言われています。したがって、外鼻口を拡げることによりそれを防ぎます。従来の外鼻口の拡張術は鼻の穴が拡がり、見た目が変わってしまいます。当院では外貌の変化が少ない方法を行なっています。近年、夏の暑さがより酷くなり、短頭種にとっては命に関わる状況となっています。ご相談ください

症例2 膀胱結石摘出

血尿が認められ、レントゲン画像検査を行ったところ、膀胱内に多数の結石がありました。開腹手術を行い膀胱切開で結石を取り出しました。

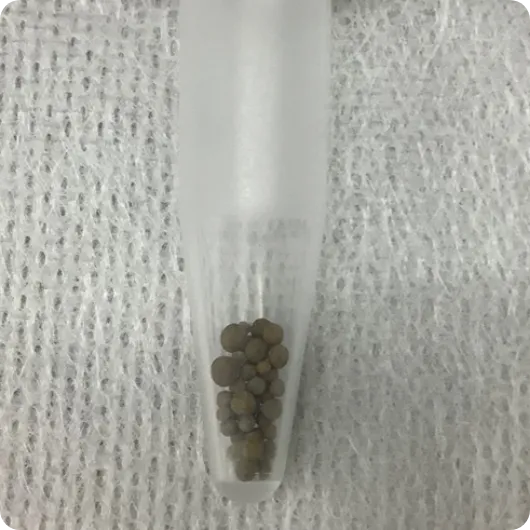

症例3 膀胱鏡による結石除去術

頻尿・血尿が認められ、エコー画像検査を行なったところ、1〜2 mm程度の結石が発見されました。メスの場合、膀胱鏡にて結石を確認し、開腹せずに結石を取り除けます。

症例4 会陰ヘルニア整復術

肛門周囲の筋肉が弱って発症します。ホルモンが関係するため、雄犬で時々見られます。断尾する犬種でも見られます。手術によって治ります。